零基础在校生实现入行UI/UX 岗位是一个复杂、漫长的过程,包含了大量的问题和细节需要独立进行解释,但为了避免让你们提前陷入并迷失在细节里面,我会先对在校生入行做一个概述,帮助你们对它有系统性的认识,然后再注意深入其中的细节。

首先,我们要明确入行的标准,即 —— 在毕业前获得正式UI/UX岗位的offer。

虽然公司有大有小,有好有坏,但对求职所需的 “材料” 却大体一致,包括:

- UI作品集

- 专业技能

- 项目经历

UI作品集是设计师求职最重要的敲门砖,因为作品集代反应了求职者的整体专业水平和实践能力。且作品集的好坏也非常容易辨认,在一群求职者中作品集做得最好的几个肯定能获得最多的关注和青睐。

专业技能则是对求职者具体技能的要求,包括UI本专业技能和扩展技能。因为这些技能不一定能在作品集中全部表现出来,所以往往要通过面试还是测试题做检测。本专业技能即UI岗位的基本面,例如软件掌握、界面设计、图标设计、动效设计等,拓展技能则是UI设计以外的其它技能,例如插画手绘、三维建模、AI生图、视频剪辑等。

不同公司对技能的要求是不同的,想要掌握所有技能也是不现实的,所以设计师前期必然要做出取舍,着重发展某些技能,舍弃或仅入门另外一些技能。

项目经历是指求职者已经拥有的工作经验。因为这里面向的是应届生的招聘,所以之前的经验指的就是实习经验。实习经历越多,实习的公司和项目越出名,那么带来的加成就越大,优势也越明显。

可以说,正式岗位的招聘关注的就是这三个要素,因为国内企业招聘需要员工马上投产,而不是是留给你一个漫长的学习、成长周期,即使你是应届生也不例外。所以不要对社会抱有过于天真的想法,以为靠走一些“捷径”就能获得好的工作机会,并获得全面的专业指导。

除了这三点和学历外,其它的要素就显得无足轻重了,尤其是和学生生涯相关的要素,比如学生会干部、社团活动、赛事评比,或者学校绩点、老师评价、专业证书之类。这些东西都只在校园语境下才有价值的东西,放到商业社会语境下不值一提,因为它们没办法转化为商业产出。

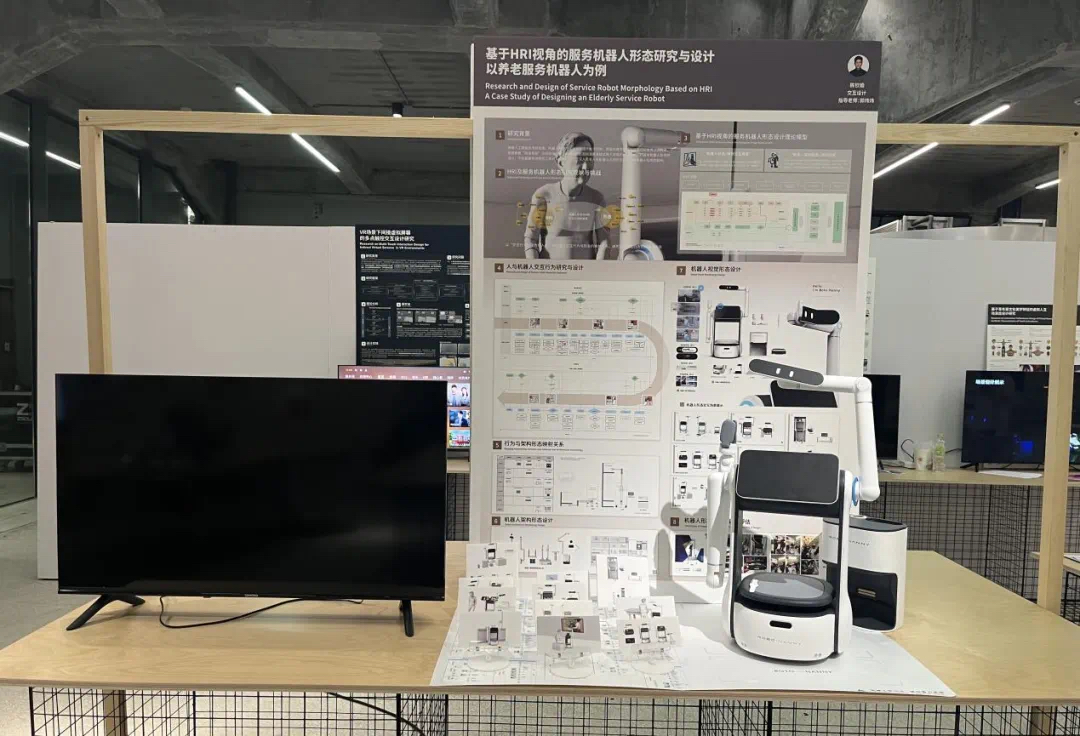

甚至对于设计专业的学生而言,纯粹的毕业设计项目,在商业公司的招聘视角下也毫不关心,因为这些东西和真实需求相差甚远,它们只是“学生的产物”。

基于上面的分析,想要实现毕业时顺利入行,那就要有实习经验和专业的作品集,所以要提前参加实习,而获得实习机会也需要作品集。所以作为零基础的学生要完成入行,就可以总结成下面这样的流程:

其中,学习技能的时间可长可短,整个大学生涯都可以是学习阶段。但想要获得实习,那么技能学习就要围绕实习作品集的要求开展,提高学习的效率。

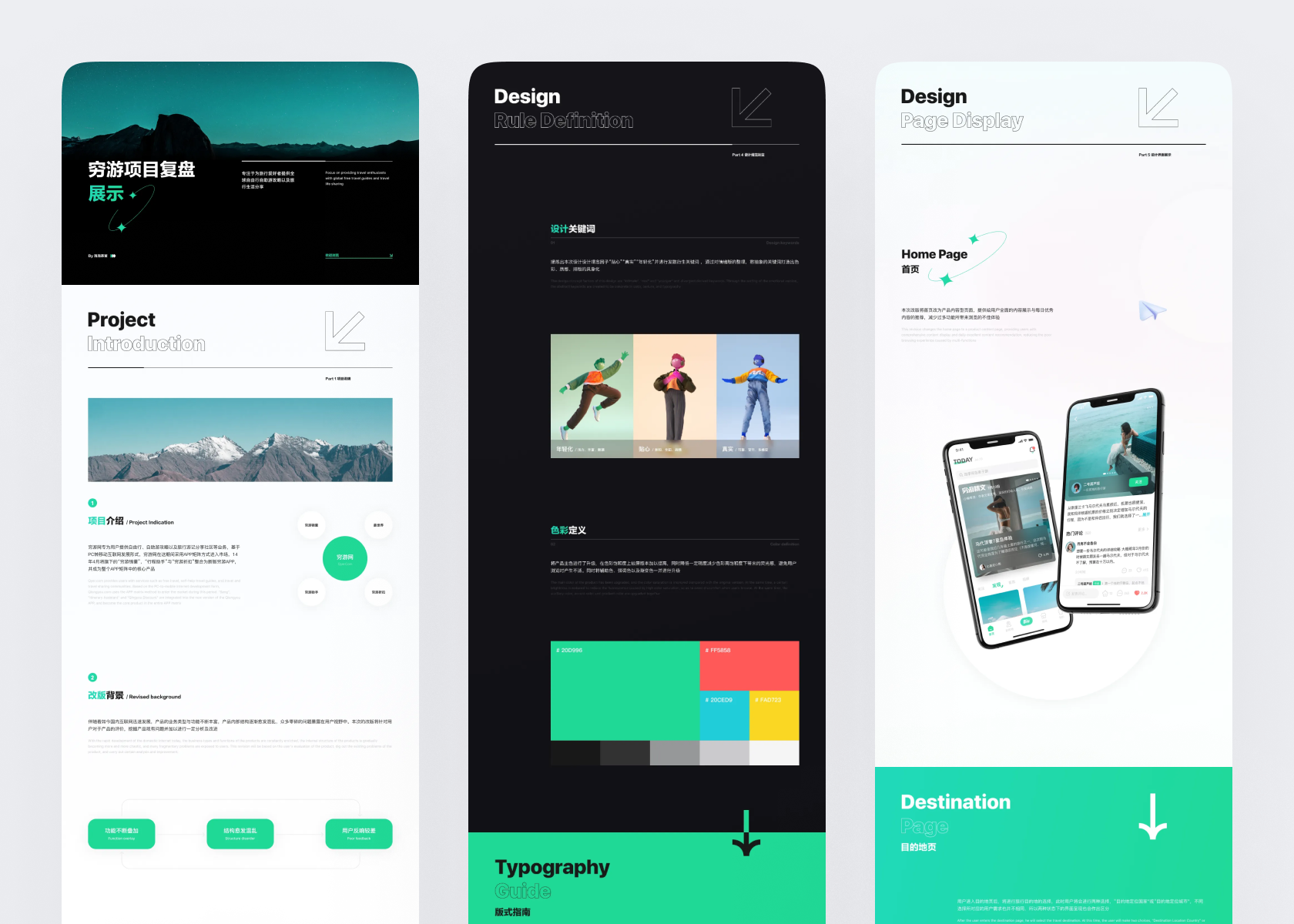

实习作品集通常围绕项目输出即可,只要放2-3 套完整Redesign /模拟项目再辅助少量运营设计内容,就能满足实习的招聘要求。前期的学习自然要聚焦在这些内容展开。

作品集做好顺利找到实习以后,那么实习的目的除了积累经验外,还要结合实习接触的真实项目替换作品集内的项目,提高作品集内容的真实性和专业性。

并且实习的过程不代表停止学习,还有时间可以做更多练习和掌握更多专业知识,这样就可以不断丰富和优化作品集的质量,为最终入行做好准备。

在这套体系中,越早确定目标展开学习的话,那么可以积累到的实习工作就越多,时间也越久。假设一个学生从刚开始大二就做准备,那么他在上学期完成学习和作品集准备以后,寒假就可以开始实习。后续只要决心够大,不用等到暑假也可以从下学期就开始翘课(或者非fulltime)实习。

到毕业前足以积累大量的真实实习经验,甚至可以在工作经验积累到一定阶段有所感悟时停下来,回归校园做总结和突破,这个Gap的增长是最快的,在毕业后就很难有这种环境和机会了。

在今天大厂校招中,能直通大厂的优秀校招生,大体上都手握大量的真实工作经验,他们和一般应届生已经不在一个等级。且部分校招岗位,会明确有要求1年以上工作经验的也是为了筛选这些群体。

如果开始准备的晚,毕业直接进入大厂的可能性确实不高,但不代表职业生涯已经毁灭。因为毕业前会提前做准备的学生比例并不大,只要开始行动,就可以很快超过大多数人,想要实现入行先进入中小公司并不难,等以后可以再往更高的层次发展。

从应届生实现入行大体就遵循这个框架即可,而校招进入优质企业的难度其实远低于毕业后的社招,所以一定要珍惜在校生的身份,并充分利用时间。

最后总结,应届生求职和中考、高考一样,都是在竞争中超过其他对手的过程,而我们要做的就是“卷”出比较优势。